心の本棚に残る一冊を。

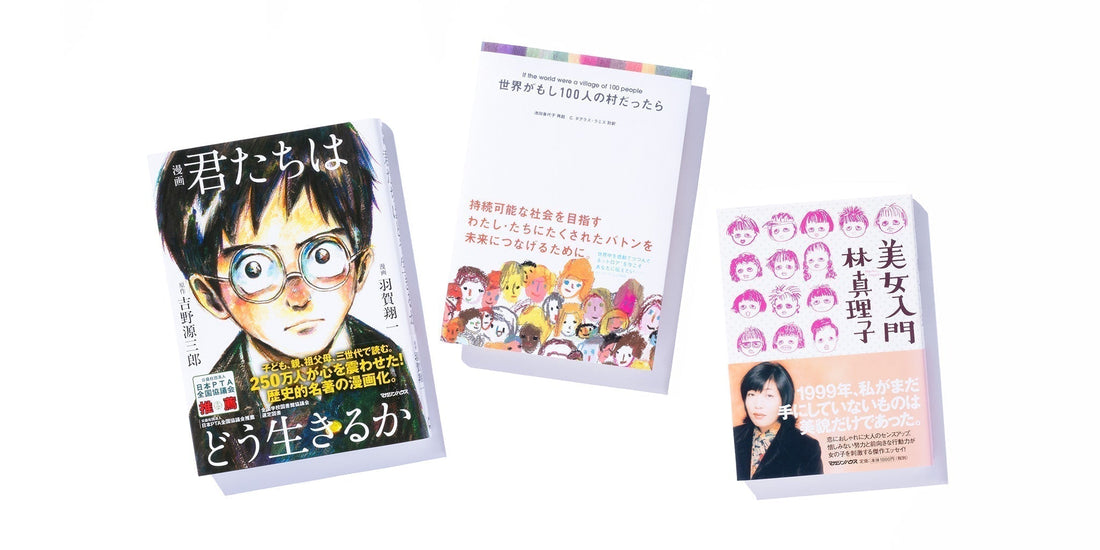

話を聞いた人:書籍編集部 編集長 瀬谷由美子書籍編集部の代表的な作品、3冊をエピソードとともにご紹介しております。

美女入門——時代を超えて愛される大好評シリーズは人気連載から

――雑誌を主軸にしていた出版社で書籍編集部が生まれたきっかけって、何だったんですか?

瀬谷:推測ですが、マガジンハウスの雑誌には人気連載がたくさんありましたので、それらを1冊の本としてまとめないのはもったいない、という機運が高まったのではないかと思います。感度の高い編集者が人気も実力もある書き手に執筆を依頼していて、実際、私も入社前はそれらの読者の一人でした。

ですから雑誌連載からたくさんのベストセラーが生まれたのは必然だったと思います。その中でも印象的な1冊といえば林真理子さんの『美女入門』シリーズです。「anan」の最終ページでいまも連載が続いていますが、 “ananを後ろから開かせる女”という異名がつくほどの人気があり、シリーズ1作目から大ヒットしました。挿絵を自ら描くスタイルはその当時からで、最初の書籍化の際には、林さんご自身に帯のメインコピーも書いていただきました。それを受け取ったときは、本当にうなりました。誰も真似できない、名コピーです。

このシリーズが今年の最新刊で23冊目となり、このこと自体がすごいことなのですが、ファンの方々と共に時代を駆け抜けてきた証しでもあり、読み返すと当時の空気感がよみがえってきます。本はひとたび誰かの本棚に収まると、いつでもその時代に戻れる扉の役割を果たしてくれるので、そこが面白いところ。そうやって手元に置いてもらえる本を1冊でも多く世の中に送り出していきたいと思っています。

世界がもし100人の村だったら——視点を変えるコンセプトブック

――『世界がもし100人の村だったら』も、書籍編集部の代表作ですよね。

瀬谷:これは、2001年12月に出版された本なんですけど、アメリカ同時多発テロ事件の直後で、世界がこの先、どうなってしまうのだろうという不安がそこここに漂っている時期でした。そんなときに、世界を「100人の村」に縮めて考えるという手法を提案したこことによって、世界の格差や多様性が理解しやすくなり、考えるきっかけとなった。多くの人が反応してくださったんです。

――翻訳もされたと聞きました。

瀬谷:はい、何ヶ国語にも翻訳され、日本では100万部を超えるベストセラーになりました。この本は発売から20年以上経っていますが、「子供の頃に読んで、今はSDGsのプロジェクトに関わっています」とか「この本を読んで国連で働くようになりました」などという声を聞くたび、身が引き締まる思いがします。私自身もいろんな本を心の栄養にしてきましたが、人生を変えた1冊として挙げていただける本がマガジンハウスのラインナップにあることを誇りに思います。

君たちはどう生きるか——時代を越えて届いた一冊

――『漫画 君たちはどう生きるか』も、大きな話題になりましたよね。

瀬谷:この本は2017年に出版されたんですが、想像を超える大きな反響がありました。重版するペースも部数も桁違いで、結果として200万部を大きく超える大ベストセラーになりました。いま思うと、それがきっかけで、漫画編集部が誕生する流れも生まれたのではないかと思います。

――編集部を生むほどのインパクトって、すごいですね。

瀬谷:そうですね。原作は80年以上前に書かれたものですが、普遍的なテーマ――いじめ、貧困、格差などを前にして、君はどう考えるかという問いが、現代の読者にも深く刺さったんだと思います。それを漫画というかたちにして届けたことが、多くの世代への橋渡しになったのかなと。

書籍編集という仕事の醍醐味

――雑誌と書籍って、やっぱり作り方が全然違いますか。

瀬谷:基本は同じなんだと思いますが、さまざまな視点や情報をいち早く届けようとする雑誌と、1つの切り口を深掘りしたり、世界観を膨らませたりする書籍では編集のスタンスが大きく違うかもしれません。少なくとも半年から1年、時には数年かけて著者と本作りに向き合いますので、雑誌より少し先を見ているところがある気がします。できることなら、本棚にずっと置かれる本を作りたいですし。

――なるほど。変わり続ける時代の中で、変わらず読み継がれる一冊を作るというか。

瀬谷:そうですね。書籍の企画は「これは絶対に出したい」という熱意や信念がないと通らないことも多いですし、著者にその本気度を伝えないとスタート地点に立てません。でも、そういった道のりを経て、本を世に送り出せたときの喜びはひとしおです。誰かの人生を変えることまではいかなくても、この本を待っている人が必ずいる――そんな思いを胸に、発売日を迎えるんです。

海外に広がる、日本発の本たち

――海外展開についても聞きたいんですが、日本の書籍って、海外でどれくらい読まれているんでしょう?

瀬谷:最近は日本の小説が海外でもかなり売れていると聞いています。海外のネット書店のランキングに日本発の翻訳本が入っているのをよく見かけますし、当編集部にも翻訳が可能かどうかの問い合わせがかなり頻繁に入るようになりました。小説に限らず、絵本なども展開しやすいジャンルのようで、アジア圏を中心にマガジンハウスの本が次々と翻訳されていくことになっています。

――子どもの頃に出会った本が、その後の人生の指針になることもありますよね。

瀬谷:確かに。子どものときに感動した読書体験って、大人になってもふとした瞬間によみがえりますからね。いまは地球規模で情報が広がる時代ですし、国境などに関係なく心を動かすものを届けられたら本望です。これからもいろいろチャレンジしていきますので、ご注目いただけたら。

雑誌が時代のスピードに寄り添うなら、書籍は時間をかけてじっくり育てていくもの。短期的なトレンドに反応するのではなく、その時代に必要とされる“本質”を捉え、形にしていくのが書籍編集の仕事だ。今回のインタビューで印象的だったのは、「一冊の本が人の人生を変える」という強い信念と、「読者の本棚に残る一冊を作ることが目標」という覚悟だった。編集者が信じ抜いた企画が本となり、読者の心に届く。そして時に、それが人生の指針となるような影響を与える。本には、そんな力がある。『美女入門』『世界がもし100人の村だったら』『漫画 君たちはどう生きるか』など、時代や世代を越えて読み継がれてきた本たちは、その証拠だ。また、世界を意識した展開にも注目したい。日本で生まれた本が海を越え、多くの読者に届いている。編集者の目の前にあるのは日本語の原稿でも、その向こうには世界中の読者がいる。そう思うと、一冊の本に託されたメッセージは、ますます重く、そして尊い。時代の風を読む直感と、ぶれない信念。その両方を持ち続けることが、長く読み継がれる本を生み出す土壌になるのだろう。次は、どんな本が生まれるのだろうか。